时间:2023-09-22

作者:广东连越律师事务所

引言:《中华人民共和国刑法修正案(十一)》(2021年3月1日起施行)对刑法第191条规定的洗钱罪进行重大修订,正式将“自洗钱”行为纳入了刑法规制的范畴,体现我国逐步加大严惩上游犯罪本犯的力度和方向。至此,上游犯罪本犯实施的“自洗钱”行为不再作为一种事后不可罚行为,而是可以与上游犯罪按照“数罪并罚”的原则处理。本文将从医疗系统反腐风暴下,我团队近日办结的医院院长受贿案例入手,结合监检公三部门最新联合印发的《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》,深入研讨“自洗钱”行为的罪与非罪,一罪与数罪等问题,并为实务中洗钱罪的辩护提供思路。

一、医院反腐典型案例——院长“自洗钱”被单独定性为洗钱罪,与受贿罪实行数罪并罚

二、严打贿赂,高压反腐——“自洗钱”单独定罪,与贪污受贿类犯罪数罪并罚的方式,很大可能成为日后司法机关定罪量刑的常态

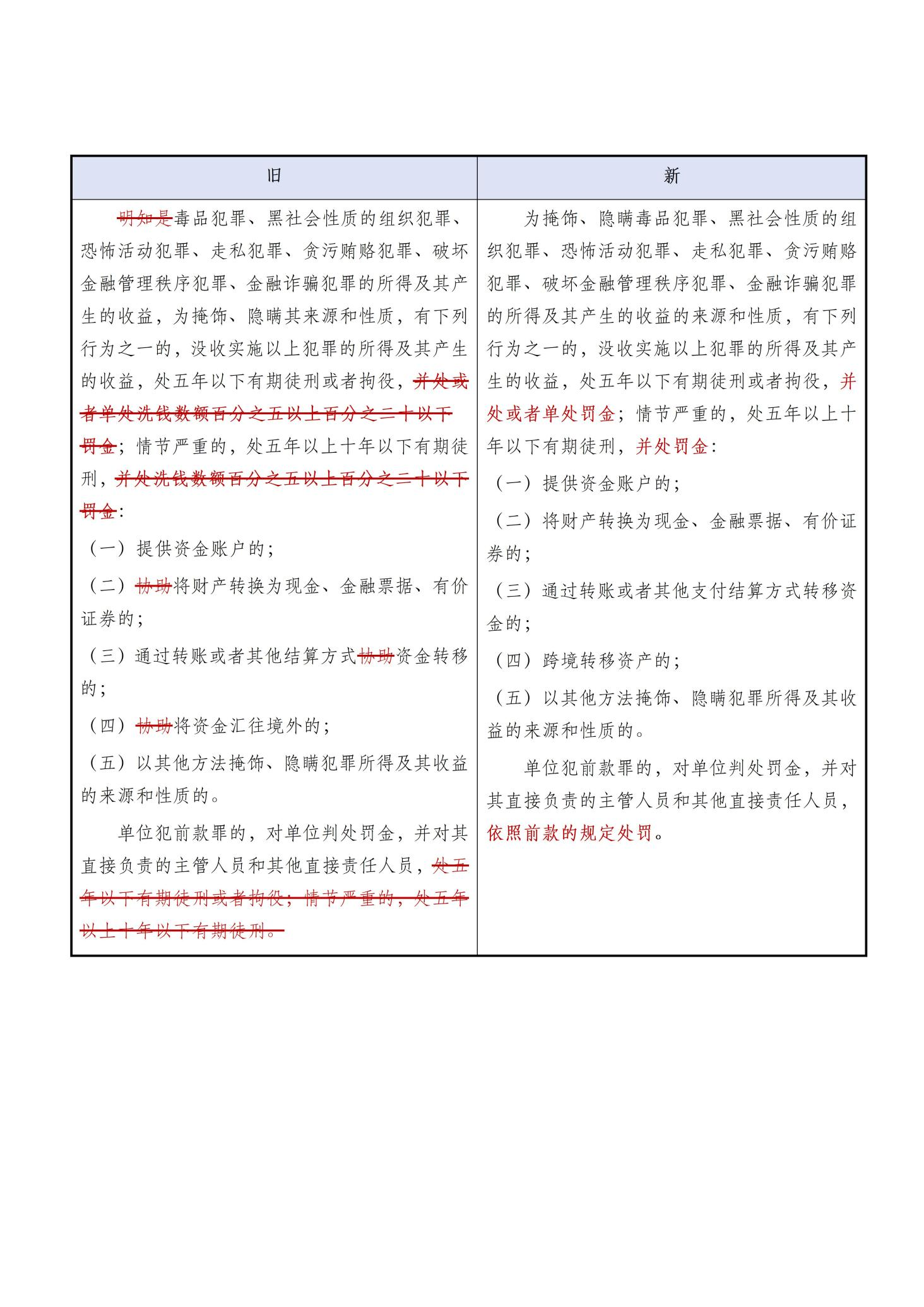

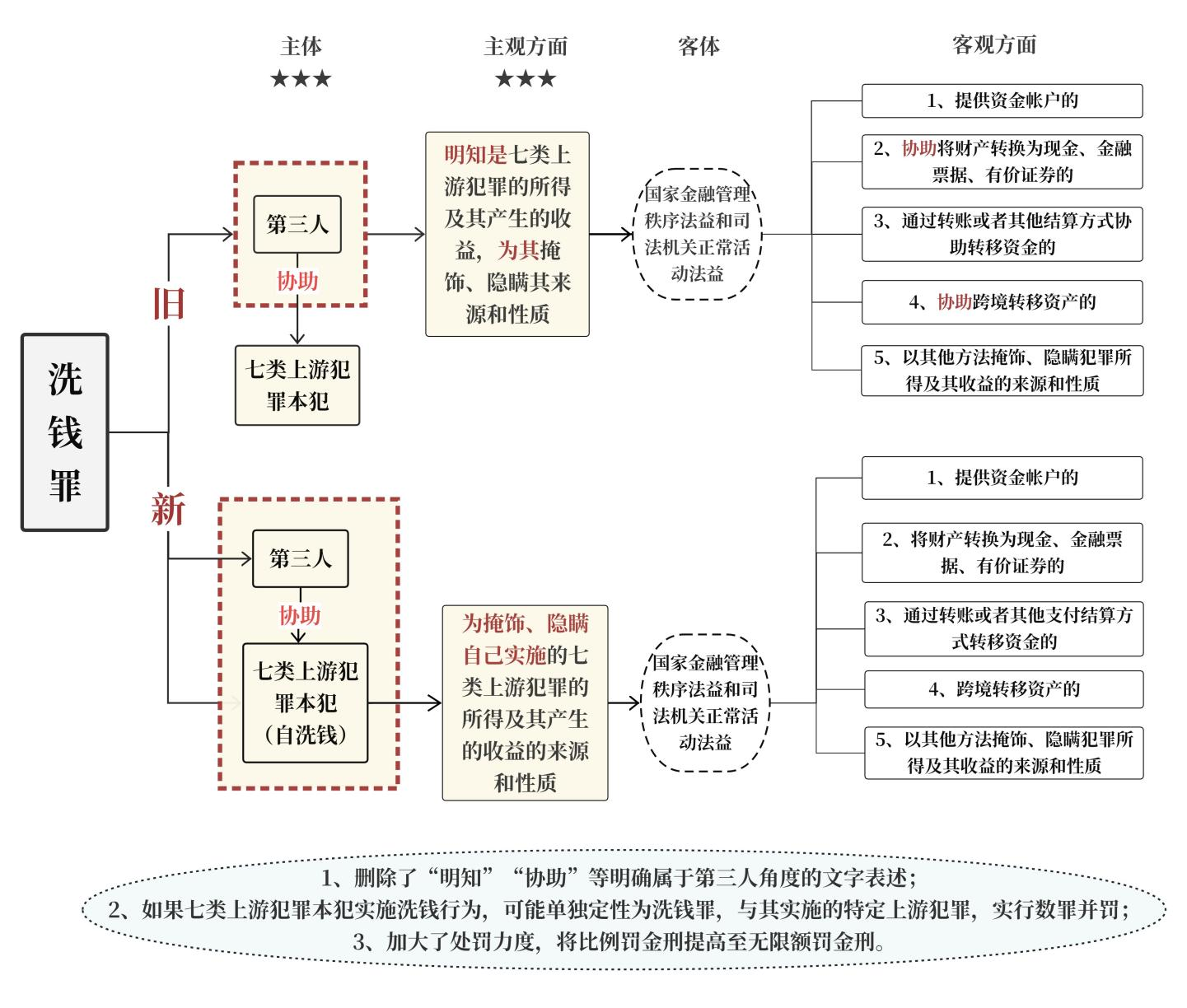

(一)关于洗钱罪新旧法律条文的对比和分析。

(二)监检公三部门联合印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》,要求贯彻贪污贿赂犯罪与洗钱罪“一案双查”机制,是推进不敢腐、不能腐、不想腐的强烈信号。

2023年9月20日,国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅联合印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》(下称《意见》),强调要求各级监察机关、检察机关、公安机关贯彻贪污贿赂犯罪与洗钱罪“一案双查”机制,同步审查贪污贿赂犯罪的犯罪所得及收益的去向和转移过程;明确监察机关在调查贪污贿赂犯罪案件中发现涉案人员涉嫌“自洗钱”犯罪的,应当及时收集固定“自洗钱”犯罪相关证据,并将“自洗钱”犯罪线索及相关证据材料移送公安机关办理;“自洗钱”犯罪事实已经查明且确有必要时,也可以将“自洗钱”犯罪事实列入起诉意见书相应职务犯罪事实中叙明,移送检察机关审查起诉;发现涉案人员涉嫌“他洗钱”的,应当及时将洗钱犯罪线索移送有管辖权的公安机关。

此前,党的十九大早已提出“坚持受贿行贿一起查”,党的二十大报告指出“坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进,以零容忍态度反腐惩恶,决不姑息”,为坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战提供了根本遵循和行动指南。2022年1月,最高人民检察院会同中国人民银行、公安部等十一部门联合制定实施《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,对加大洗钱犯罪惩治力度作出系统部署安排。2022年1月至9月,全国检察机关以洗钱罪提起公诉共计1462人,同比上升142.5%。2023年,广东省人民检察院从严追诉洗钱犯罪,加大“自洗钱”犯罪追诉力度,坚持上游犯罪和洗钱犯罪同步审查,起诉洗钱犯罪492人,占全国总数的11.1%。如今国家监委、最高检、公安部三部门推进落实反洗钱工作,出台该《意见》,更是推进不敢腐、不能腐、不想腐的强烈信号,有效形成全方位反腐败斗争的强大合力。

基于上述党中央战略部署、司法机关意见要求和数据统计,笔者判断,在未来的贪污受贿类案件中,监察机关、检察机关、公安机关将会重拳打击同时实施腐败和洗钱犯罪的行为人;各地法院将会出现数量更多、惩处更严的因“自洗钱”行为单独定性为洗钱罪,与贪污受贿类犯罪共同追究刑事责任,实行数罪并罚处理的裁判案例。这也是彰显我国以零容忍态度惩治腐败、从严惩治洗钱违法犯罪坚定态度和决心的实践趋向!

为规范法律统一适用,最高人民检察院曾于2022年11月3日将“自洗钱”案件“冯某才等人贩卖毒品、洗钱案”首次入选典型案例,并明确态度:“认定上游犯罪和自洗钱犯罪,都应当符合各自独立的犯罪构成,上游犯罪行为人完成上游犯罪并取得或控制犯罪所得后,进一步实施的掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为,属于自洗钱行为”。

结合实务经验,笔者认为,其一,对于“自洗钱”行为的罪与非罪、此罪与彼罪、罪数认定,应当坚持主客观相统一原则,对犯罪行为的全阶段、全过程进行综合判断。其二,根据行为人实施掩饰、隐瞒等行为发生的时间节点及其与上游犯罪的关系,准确区分上游犯罪与洗钱罪,不能简单地将为上游犯罪提供账户、转账等帮助上游犯罪实现的行为,一概单独定性为洗钱罪并追究刑事责任。其三,判断是否构成“自洗钱”行为,关键在于行为人主观上是否为了掩饰、隐瞒了犯罪所得的来源和性质,客观上是否实施了利用转移资金、投资理财等掩饰、改变赃款性质的“洗白”行为,从而切断上游犯罪与赃款之间的联系。笔者在此整理和罗列如下主要辩护要点。

1、上游犯罪的认定

1、上游犯罪的认定

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,洗钱罪的认定应当以上游犯罪事实成立为前提,只有在“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪”七类上游犯罪事实成立的前提下才可能涉及追究洗钱罪的刑事责任。

2、事后型犯罪

“自洗钱”是一个典型的事后型犯罪,应当发生在上游犯罪实施完毕之后,如行为人的行为构成上游犯罪中的一环,例如涉嫌受贿罪案件中受贿者向行贿人提供收款账户,此时其行为是为了完成上游犯罪,而非掩饰、隐瞒其犯罪所得,则不能以洗钱罪单独论处,否则构成重复评价。

3、洗钱的行为手段

行为人通过提供转账账户、转换为现金、有价证券、票据、通过转账等方式,使上游犯罪所得及其产生的收益之性质、来源、所有权或其他权利发生改变,不仅妨碍国家机关对上游犯罪所得及其产生的收益来源的追查,造成更大的损害结果,也影响国家的金融管理秩序,具有刑事处罚必要性。但并非上游犯罪本犯实施的所有掩饰、隐瞒其犯罪所得的行为都构成“自洗钱”犯罪,如果“自洗钱”行为人,仅对赃款占有、使用、日常消费等单纯的“销赃”行为,仅实施了场所上的物理转移,例如将受贿所得藏于自己家中,或者将部分受贿所得用于正常生活开销,未改变或者切断上游犯罪所得及其收益的性质、来源,且主观上不具备期待可能性,属于不可罚的事后行为,不应以洗钱罪论处。

例如,在笔者办结的三甲医院院长受贿案例中,朱某为了掩饰受贿款项的来源和性质,将受贿款项存入其亲属、朋友名下的银行卡,指使亲属以个人名义为朱某开设股票账户,供朱某使用贿赂款炒股,不属于受贿犯罪完成后的自然延伸,而是明显带有“漂白”赃款的目的,故应当与上游犯罪(受贿罪)进行数罪并罚。

4、“自洗钱”犯罪的主观故意

在“自洗钱”犯罪中,行为人实施了上游犯罪,则可以直接认定其明知案涉财物的来源和性质,但在司法实践中,对于行为人是否具有“掩饰、隐瞒”的故意也是认定洗钱罪的难点之一,可以结合行为人的身份背景、职业经历、认知能力、专业背景等因素进行推定。例如金融行业从业人员大多熟悉国家的金融管理制度,如果其实施了上游犯罪后又从事了洗钱行为,则基本可以推定其具有洗钱的犯罪目的。

5、“自洗钱”行为的溯及力

“自洗钱”行为是我国《刑法修正案(十一)》中新增设的犯罪行为,在《刑法修正案(十一)》生效前并无法律对“自洗钱”行为进行规制,因此该条款不具有溯及力。根据“从旧兼从轻”的刑法溯及力原则,在司法机关查处洗钱罪时,如果“自洗钱”行为发生在2021年3月1日《刑法修正案(十一)》生效前,则对此类行为应不予追究。

反洗钱是维护国家政治安全、金融安全和积极参与全球金融治理体系建设的重大国家战略。“自洗钱”入罪,不仅体现了我国在反洗钱犯罪法治理念方面的与时俱进,是反洗钱犯罪立法的一大进步,而且作为打击贪污贿赂犯罪的有力武器,填补过去对贪腐犯罪“自洗钱”处罚的严重遗漏。在司法实践中,我们应当坚持主客观相统一的原则,认真把握“自洗钱”犯罪构成,审慎把握出罪、入罪标准,严格区分此罪与彼罪,一罪与数罪问题,对“自洗钱”犯罪进行准确认定!

一、医院反腐典型案例——院长“自洗钱”被单独定性为洗钱罪,与受贿罪实行数罪并罚

2023年6月,广东省某市人民检察院对朱某涉嫌受贿罪一案依法向法院提起公诉,经审理查明,朱某在担任某知名三甲医院主任、院长期间,利用职务上的便利非法收受他人财物并为他人谋取利益。同时,为掩饰、隐瞒受贿所得款项的性质和来源,朱某借用其亲属、朋友名下的银行卡和理财账户,用以转移部分犯罪所得。司法机关认为,朱某的行为分别触犯了《刑法》第三百八十五条第一款、第一百九十一条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,以受贿罪和洗钱罪追究其刑事责任,数罪并罚。

二、严打贿赂,高压反腐——“自洗钱”单独定罪,与贪污受贿类犯罪数罪并罚的方式,很大可能成为日后司法机关定罪量刑的常态

(一)关于洗钱罪新旧法律条文的对比和分析。

(二)监检公三部门联合印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》,要求贯彻贪污贿赂犯罪与洗钱罪“一案双查”机制,是推进不敢腐、不能腐、不想腐的强烈信号。

2023年9月20日,国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅联合印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》(下称《意见》),强调要求各级监察机关、检察机关、公安机关贯彻贪污贿赂犯罪与洗钱罪“一案双查”机制,同步审查贪污贿赂犯罪的犯罪所得及收益的去向和转移过程;明确监察机关在调查贪污贿赂犯罪案件中发现涉案人员涉嫌“自洗钱”犯罪的,应当及时收集固定“自洗钱”犯罪相关证据,并将“自洗钱”犯罪线索及相关证据材料移送公安机关办理;“自洗钱”犯罪事实已经查明且确有必要时,也可以将“自洗钱”犯罪事实列入起诉意见书相应职务犯罪事实中叙明,移送检察机关审查起诉;发现涉案人员涉嫌“他洗钱”的,应当及时将洗钱犯罪线索移送有管辖权的公安机关。

此前,党的十九大早已提出“坚持受贿行贿一起查”,党的二十大报告指出“坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进,以零容忍态度反腐惩恶,决不姑息”,为坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战提供了根本遵循和行动指南。2022年1月,最高人民检察院会同中国人民银行、公安部等十一部门联合制定实施《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,对加大洗钱犯罪惩治力度作出系统部署安排。2022年1月至9月,全国检察机关以洗钱罪提起公诉共计1462人,同比上升142.5%。2023年,广东省人民检察院从严追诉洗钱犯罪,加大“自洗钱”犯罪追诉力度,坚持上游犯罪和洗钱犯罪同步审查,起诉洗钱犯罪492人,占全国总数的11.1%。如今国家监委、最高检、公安部三部门推进落实反洗钱工作,出台该《意见》,更是推进不敢腐、不能腐、不想腐的强烈信号,有效形成全方位反腐败斗争的强大合力。

基于上述党中央战略部署、司法机关意见要求和数据统计,笔者判断,在未来的贪污受贿类案件中,监察机关、检察机关、公安机关将会重拳打击同时实施腐败和洗钱犯罪的行为人;各地法院将会出现数量更多、惩处更严的因“自洗钱”行为单独定性为洗钱罪,与贪污受贿类犯罪共同追究刑事责任,实行数罪并罚处理的裁判案例。这也是彰显我国以零容忍态度惩治腐败、从严惩治洗钱违法犯罪坚定态度和决心的实践趋向!

三、“自洗钱”对贪污受贿案件辩护的影响

为规范法律统一适用,最高人民检察院曾于2022年11月3日将“自洗钱”案件“冯某才等人贩卖毒品、洗钱案”首次入选典型案例,并明确态度:“认定上游犯罪和自洗钱犯罪,都应当符合各自独立的犯罪构成,上游犯罪行为人完成上游犯罪并取得或控制犯罪所得后,进一步实施的掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为,属于自洗钱行为”。

结合实务经验,笔者认为,其一,对于“自洗钱”行为的罪与非罪、此罪与彼罪、罪数认定,应当坚持主客观相统一原则,对犯罪行为的全阶段、全过程进行综合判断。其二,根据行为人实施掩饰、隐瞒等行为发生的时间节点及其与上游犯罪的关系,准确区分上游犯罪与洗钱罪,不能简单地将为上游犯罪提供账户、转账等帮助上游犯罪实现的行为,一概单独定性为洗钱罪并追究刑事责任。其三,判断是否构成“自洗钱”行为,关键在于行为人主观上是否为了掩饰、隐瞒了犯罪所得的来源和性质,客观上是否实施了利用转移资金、投资理财等掩饰、改变赃款性质的“洗白”行为,从而切断上游犯罪与赃款之间的联系。笔者在此整理和罗列如下主要辩护要点。

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,洗钱罪的认定应当以上游犯罪事实成立为前提,只有在“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪”七类上游犯罪事实成立的前提下才可能涉及追究洗钱罪的刑事责任。

2、事后型犯罪

“自洗钱”是一个典型的事后型犯罪,应当发生在上游犯罪实施完毕之后,如行为人的行为构成上游犯罪中的一环,例如涉嫌受贿罪案件中受贿者向行贿人提供收款账户,此时其行为是为了完成上游犯罪,而非掩饰、隐瞒其犯罪所得,则不能以洗钱罪单独论处,否则构成重复评价。

3、洗钱的行为手段

行为人通过提供转账账户、转换为现金、有价证券、票据、通过转账等方式,使上游犯罪所得及其产生的收益之性质、来源、所有权或其他权利发生改变,不仅妨碍国家机关对上游犯罪所得及其产生的收益来源的追查,造成更大的损害结果,也影响国家的金融管理秩序,具有刑事处罚必要性。但并非上游犯罪本犯实施的所有掩饰、隐瞒其犯罪所得的行为都构成“自洗钱”犯罪,如果“自洗钱”行为人,仅对赃款占有、使用、日常消费等单纯的“销赃”行为,仅实施了场所上的物理转移,例如将受贿所得藏于自己家中,或者将部分受贿所得用于正常生活开销,未改变或者切断上游犯罪所得及其收益的性质、来源,且主观上不具备期待可能性,属于不可罚的事后行为,不应以洗钱罪论处。

例如,在笔者办结的三甲医院院长受贿案例中,朱某为了掩饰受贿款项的来源和性质,将受贿款项存入其亲属、朋友名下的银行卡,指使亲属以个人名义为朱某开设股票账户,供朱某使用贿赂款炒股,不属于受贿犯罪完成后的自然延伸,而是明显带有“漂白”赃款的目的,故应当与上游犯罪(受贿罪)进行数罪并罚。

4、“自洗钱”犯罪的主观故意

在“自洗钱”犯罪中,行为人实施了上游犯罪,则可以直接认定其明知案涉财物的来源和性质,但在司法实践中,对于行为人是否具有“掩饰、隐瞒”的故意也是认定洗钱罪的难点之一,可以结合行为人的身份背景、职业经历、认知能力、专业背景等因素进行推定。例如金融行业从业人员大多熟悉国家的金融管理制度,如果其实施了上游犯罪后又从事了洗钱行为,则基本可以推定其具有洗钱的犯罪目的。

5、“自洗钱”行为的溯及力

“自洗钱”行为是我国《刑法修正案(十一)》中新增设的犯罪行为,在《刑法修正案(十一)》生效前并无法律对“自洗钱”行为进行规制,因此该条款不具有溯及力。根据“从旧兼从轻”的刑法溯及力原则,在司法机关查处洗钱罪时,如果“自洗钱”行为发生在2021年3月1日《刑法修正案(十一)》生效前,则对此类行为应不予追究。

反洗钱是维护国家政治安全、金融安全和积极参与全球金融治理体系建设的重大国家战略。“自洗钱”入罪,不仅体现了我国在反洗钱犯罪法治理念方面的与时俱进,是反洗钱犯罪立法的一大进步,而且作为打击贪污贿赂犯罪的有力武器,填补过去对贪腐犯罪“自洗钱”处罚的严重遗漏。在司法实践中,我们应当坚持主客观相统一的原则,认真把握“自洗钱”犯罪构成,审慎把握出罪、入罪标准,严格区分此罪与彼罪,一罪与数罪问题,对“自洗钱”犯罪进行准确认定!